|

第41回

白磁の発色の裏に潜む化学式

本日も五大名窯の一つである「定窯」についてのお話です。

「定窯」の作品は、

基本的にはシンプルな白い焼物に

「刻花」と呼ばれる彫り文様が入った焼物ですが、

他の白磁には無い特徴がいくつかあります。

その特徴とは、先週述べた「涙痕」に加え、

「牙白」と呼ばれる色の事です。

まず「牙白」と言うのは、文字通り焼き物の色が純白ではなく、

象牙の色のようにほんの少し黄味を帯びている事を指します。

私も「定窯」の白磁は大好きで、

いくつか所有していますが、

もしこの「牙白」の色がなければ

全く惹かれる事もなかったと思います。

それほど人を惹きつける魅力のある「牙白」の色ですが、

これはどちらかと言うと失敗の産物と言うか、

実はこういう成り行きで誕生したのです。

「定窯」は最盛期を迎える宋時代以前、

唐の後期から五代時代も焼かれ続けてきたのですが、

ある時期を境にして窯の燃料である「薪」が採れなくなるのです。

そして、「薪」の代替品として「石炭」が燃料に選ばれます。

実際は本当に「薪」が採れなくなったのか、

はたまた「薪」の価格が高騰して使えなくなったのか、

それともたまたま石炭を使ってみたら

「薪」よりも綺麗な焼き上がりだったからなのか知りませんが、

とにかく北宋のある時期から燃料に

「石炭」が使われるようになった訳です。

陶磁器に関心のない方は

「そんなもの、薪でも石炭でも豆炭でも新聞紙でも

燃えれば何でも一緒じゃないのか?」

と思うかも知れませんが実は大きく違います。

一体何が違うのかと言えば、

「薪」で窯を炊けば還元焼成に成りやすく、

「石炭」では酸化焼成に成りやすいという事です。

還元焼成では、釉薬や胎土に微量に含まれる

鉄化第二鉄の酸素が取られ、

ほんの少し青みを帯びた白色の焼き物ができるのに対し、

酸化焼成では逆に酸化鉄を作る事になり、

ほんの少し黄味を帯びた発色となるのです。

化学式で表せば「石炭」で焼いた場合Fe0に酸素が化合し

Fe2O3になってしまい黄味を帯びたと言う事です。

化学式と言えば、

水兵リーベ僕の船・・なんて

元素記号を覚えていたあの頃が懐かしいですね。

いや、そんな事はどうでも良くて、

とにかく「定窯」の色の魅力の裏には

そんな科学的な策略が隠されていた訳です。

|

|

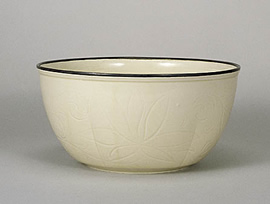

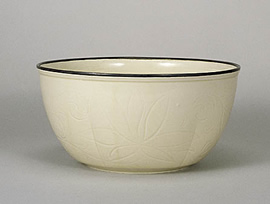

牙白色と刻花が見事な「定窯」の優品

|

|